長屋には,武家長屋などもありますが,落語に出てくる熊さんや八つぁんが住んでいるのは裏長屋。今でいうなら裏街の安い賃貸アパートです。メインの通りに面した表店(おもてだな)の裏などや横丁にあったので,裏店(うらだな)ともいいます。 裏長屋の住人は,大工や左官などの職人,棒天振(ぼてふり。魚や野菜の行商人),表店の下っ端の使用人,日雇いの労働者など,当時の下層階級の人たちです。なかには,占い師や手習いの師匠,長唄や俳諧の宗匠などもいました。いずれにせよ,日銭(ひぜに)で生活している人たちです。

裏長屋は,向かい合わせに2棟あって,中央の通路の両端に表木戸と裏木戸があります。通路のまん中にはドブがあって,板でふさいでいます。木戸は明け六ツ(午前6時前後)ごろに開けて,暮れ六ツ(午後6時前後)ごろに閉めるのが習わしですが,五ツ刻(午後8時ごろ)から場合によって四ツ刻(午後10時ごろ)まで開いていたといいます。

井戸は多くの場合,どちらかの棟の中央に2軒分ぐらいスペースをとって,掘られていました。井戸の囲りは洗い場で,長屋の女性たちの井戸端会議の場というわけです。トイレは,裏木戸の近くなどにありました。二連か三連の共同便所ですが,朝など順番待ちで大変だったと思われます。

裏長屋の一軒の面積は,俗に9尺2間といわれました。間口が9尺(約2.7m),奥行が2間(約3.6m)というわけです。実際の奥行は2間半(約4.5m)でしたが,坪数にして3.75坪(約12.4㎡)です。間口9尺のうち6尺が玄関,残りの3尺が台所です。実際の住居スペースは6畳ぐらいということになります。台所にあるのは水がめとかまどだけ,家具はほとんどなく,わずかな食器とせんべいぶとんぐらい。火事のときは身一つで逃げればいいわけです。とはいえ,6畳ひと間に一家族が住んでいたのですから,かなり窮屈だったろうと思われます。もっとも,それが当たり前であれば,さほど苦にならなかったかもしれません。

裏長屋を取り仕切っていたのは大家(おおや)で,住民は店子(たなこ)と呼ばれていました。「大家といえば親も同然,店子といえば子も同然」といわれ,店子は旅行へ行くのも嫁をもらうのも,何かにつけて大家の許可が必要でした。いっぽう大家は,店子について一切の責任を負っていました。店子に不都合があれば大家も取り調べを受けました。

ところで大家には,家賃のほかに結構な収入源がありました。何だと思いますか?

じつは,共同便所の糞尿です。なぜそんなものが利益になるのかは,次回で……。

江戸っ子の呼称と気質

「江戸っ子」という呼称がいつできたのかは,はっきりしません。大久保彦左衛門が名づけ親などともいわれますが,これはあやしい。江戸の下町に住んだ町人たちを江戸っ子というようになったのは,江戸の中期ごろからです。江戸はもともと地方出身者たちによってつくられた町ですが,代を重ねれば,江戸生まれの江戸育ちということになります。とはいえ,彼らのすべてが江戸っ子というわけではありません。

江戸っ子とは,町人階級の中でも地位の低かった職人や棒手振(ぼてふり)らで,神田明神と山王権現の氏子の土地に生まれ,三代以上住んでいる者たち。地域でいうと,お茶水(おちゃのみず)から万世橋,柳橋をくぐって隅田川に入る神田川と,麻布を流れて芝公園,金杉橋をくぐって江戸湾に入る渋谷川,この二つの川に挟まれた土地に生まれ育った者たちをいいます。とはいえ,どこに生まれ育った者を江戸っ子というかについては,他にもいくつかの説があります。

芝で生まれて神田で育っても,お金持ちを江戸っ子とはいいません。「宵越しの銭は持たない」のが江戸っ子の信条です。たとえば,天秤棒を担いで野菜や魚などを売り歩く棒手振は,朝早く金貸しから烏金(からすがね)を借りて品物を仕入れ,夕方には借りた金を返すという,その日暮らしです。カラスが朝に飛び立ち夕方に寝ぐらに帰るまでの間に借りる金なので烏金というわけです。「江戸っ子の生まれそこない銭をため」という川柳がありますが,金儲けをするような奴は江戸っ子にあらず,というわけです。

江戸っ子気質といったものがあります。列記すると,金もないのに向こう気だけは強く喧嘩早い。物に対する執着心が薄い。見栄っ張りで気前がいいが,生き方は浅薄で軽々しい。人情にもろい。とまあ,そんなところでしょうか。

「江戸っ子は五月(さつき)の鯉の吹き流し」という川柳もあります。喧嘩も早いが仲直りも早い江戸っ子は,口では罵っても腹に一物などない,というのです。ところがのちにこの句に,「口先きばかりはらわたはなし」という下の句がついた。口は達者でも内容がなく空っぽだというのです。まあ,どちらにせよ,江戸っ子気質をいい当てています。

両国の江戸東京博物館や深川の江戸資料館で,江戸っ子の暮らしを見ることができます。長屋などに住んでいた彼らは,所帯道具といったものを,ほとんど持っていませんでした。江戸は火事が多く焼け出されることもしばしばでしたが,物を持たない彼らは平気です。

さて次回は,そんな江戸っ子たちの長屋の生活を見ていきます。

当社社長の清水が11月1日付で会長に就任いたしました。

当社社長の清水が11月1日付で会長に就任いたしました。

従業員一同より,これまでのお礼の気持ちをこめて,花束と記念品を贈りました。

関西支社のメンバーはリモートで参加しました。

記念に教科チームごとの集合写真を撮影しました。その中の1枚がこちらです。

三代目社長には塩川が就任いたしました。

新体制のもと,教育業界の変化に対応しながら邁進してまいります。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

カルチャー・プロは創立46周年を迎えました。

桜の花も咲き始め,春の訪れを感じる季節となりました。

そのような中,おかげさまでカルチャー・プロは創立46周年を迎え,本社と支社それぞれで創立記念日を祝いました。

本社では,社長からシュークリームのプレゼントがありました!

十分な換気を行い,密を避けつつ,おいしく頂きました。

来年度もカルチャー・プロをどうぞよろしくお願い致します!

クリスマスイブ,クリスマスケーキのプレゼント

今年も残すところあとわずかとなってしまいました。

12月24日のクリスマスイブ,本社では社長からクリスマスケーキのプレゼントがありました。

会議室に集まって「みんなでケーキを食べる会」が開催される年もありましたが,今年はソーシャルディスタンスを保ちつつ,それぞれ自席でいただきました。

コロナ禍で何かと不便が多く,直接お会いすることが難しい日々が続いていますが,また来年,元気にみなさまにご挨拶できることを楽しみにしております。

第4回編集プロダクションフェアに当社も出展いたしました。

関東ではネモフィラが満開になり,過ごしやすい季節になりました。

少し前のことになりますが,3月14日に開催された第4回編集プロダクションフェアに当社も出展いたしました。

編集プロダクションフェアは,編集の仕事を外部委託しようとしてくださっている企業の皆さまや編集の仕事に興味のある方々に編集プロダクションの活動や実績をご紹介するためのイベントです。

当社のブースでは,制作をお手伝いさせていただいた学習参考書,ワークなどを展示いたしました。ブースは,会場の入口付近という絶好の場所です!

当日は,お世話になっている版元様をはじめ,たくさんのお客様にお越しいただきました。

私は英語教材の編集を担当しているのですが,ブース担当として普段はお会いできない他教科のお客様ともお話しできる貴重な機会となりました。

ご来場いただいた皆さま,ありがとうございました。

今後もどうぞよろしくお願いいたします。

小倉顧問の退任にあたり,感謝の会が行われました!

段々と暖かくなり,花粉が飛び交う季節が訪れました。

先日,本社では小倉顧問の退任にあたり,感謝の会が行われました!

眺めのいい調布丸善ビル7階にて,社員全員でお寿司を頂きました。

小倉顧問と初めましての社員もいたので,社長から,顧問が関西支社長になるまでの経緯や関西支社長になったあとの活躍について,説明がありました。

改めて,顧問の活躍を知ることができました。

その後,お寿司を食べながら,社員全員が一言ずつ顧問との思い出を話しました。

その中で,生粋の阪神タイガースファンである顧問に,最初で最後のアピール?をするべく,新人社員のM君が阪神タイガースファンを公言したところ,「六甲おろし」を歌い出す雰囲気がありました。

しかし,残念ながら?今年は阪神タイガースの調子がイマイチということもあり,「六甲おろし」を歌うことはなくなりました。

小倉さん,本当にお疲れ様でした。

最後にみんなで集合写真を撮りました。

さて,クイズです。

左の写真と右の写真で写っている人が違います。

お気づきの方は,ご存知のカルチャーの社員までご連絡をいただければ嬉しいです。

編集雑記をご覧頂いている皆様,もう4月ですが,本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

台湾の教科書会社である康軒文教事業集団の皆さまが当社に視察に来られました。

台湾からの来訪者を迎えました。

10月5日(金),東京書籍株式会社さまのご紹介で,台湾の教科書会社である康軒文教事業集団の皆さまが当社に視察に来られました。

一行は呉副社長はじめ同社の10名の編集者の皆さんで,通訳の方を除いてすべて女性。しかも皆さん管理職とのこと。日本の教材のデザイン,編集制作のスキームなどについての関心が特に高い様子でした。予定の時間が過ぎても質問が途切れず,皆さんの熱意が伝わってきました。言葉は異なれど,同じ編集者どうし。通じ合うものもあり,終始和やかな雰囲気のもと,質疑応答が続きました。

一般社団法人日本編集制作協会が主催する社員交流会に参加してきました。

8月も残りわずかとなりましたが,今年の暑さはひときわ厳しいようです。

今年は夏の甲子園が第100回記念大会でしたが,金足農業高校が秋田県勢103年ぶりの決勝に進み,甲子園を沸かせましたね。

8月22日,一般社団法人日本編集制作協会(AJEC)が主催する社員交流会に参加してきました。加入社の方々が70名ほど集まり,にぎやかな雰囲気の中,会が始まりました。

▲社員交流会が開催された,お茶の水ホテルジュラク

社員交流会は,AJEC理事長の小林哲夫様のご挨拶,乾杯から始まりました。

立食形式の会場には,とても豪華な料理が並びます。

おいしい料理を食べながら,他の編集プロダクションの方々と交流を深め合いました。

印象的だったのは,デジタル教材,プログラミング教育の話が多く出たこと。

弊社でも,勉強会を開くなどデジタル教材への関心が高まってきているので,大変勉強になりました。

最後は一本締めでお開き。

他の編プロの方々といろいろなお話ができ,とても刺激をもらいました。

汗をダラダラ流しながらの毎日。秋が待ち遠しいです。

8月5日(日),味の素スタジアム(東京都調布市)で,Jリーグ第20節FC東京対ヴィッセル神戸の試合を社員4名で観戦してきました。

調布市に本社を置く弊社は,FC東京とシーズンチケットの法人契約を結んでいるので,FC東京のホーム戦はいつでも観戦することができます。

ヴィッセル神戸にはこの夏,元スペイン代表アンドレス・イニエスタが加入したことで,当日のチケットは完売。スペインの名門FCバルセロナの核として,メッシとともに何度も欧州を制覇した選手がJリーグでプレーするということで,私も試合を楽しみにしていました。

しかし,数日前に「イニエスタ,帰国」との報道。残念ながら,当日の試合には間に合わず,イニエスタをこの目で見ることはかないませんでした……。

***

試合は19時キックオフ。日中の暑さは試合中も続き,サポーターの熱気で体感温度はさらに上昇。タオルで汗をぬぐいながらFC東京を応援しました。弊社には,サッカー好きの社員も多いので,サッカーの知識がない人でも,一緒に試合を楽しむことができます。もちろん,試合の雰囲気を味わうだけでもOK。

しかし,この日の試合はなかなか動かず,両チームともゴールまであと一歩のところを決めきれずにいました。このままスコアレスドローか……,そう思っていた後半45分,FC東京のFWディエゴ・オリヴェイラが中央をドリブルでゴール前に持ち上がり,相手ディフェンスを引き付けたところで右サイドへパス。そこに走りこんできたFWリンスがパスを受け,ゴール右上へ弾丸シュート!

「はいったー!!!!」

思わず声が出てしまいました。その声はFC東京のすべてのサポーターの歓声と交わり,スタジアムを包み込む一つの大きな歓声に! ほとんど地響きです!

FC東京サポーターは大興奮。私たちも大興奮。やっぱり,サッカーはゴールをみてなんぼのもん。この瞬間のために足を運んでいるようなものですからね。リンスに感謝です。

そのまま試合は後半ロスタイムを終え,1対0でFC東京の勝利。FC東京の選手たちは,サポーターのもとへ歩み寄り,ともに勝利を分かち合っていました。ほんの数分前までは,引き分けだと思っていた試合でしたから,サッカーはギリギリまで勝敗がわからないです。

得点が入る前は,帰りの混雑の心配ばかり考えていたのはここだけの話……。

たまには,スポーツ観戦もいいですね。いい気分転換です。

次回は9月2日に行われるサガン鳥栖戦を観戦する予定です。鳥栖もこの夏に,元スペイン代表フェルナンド・トーレスを獲得していましたね。イニエスタとともにスペイン代表をW杯優勝に導いた超大物は,どんなプレーを見せてくれるのでしょうか。これまた楽しみです。 そのころには秋が感じられるといいな。

会社の近くのスポーツクラブに行ってきました。

夕方には虫の声が聞こえ,厳しい残暑のなかにも少しだけ秋を感じる季節になりました。

夏の間の運動不足を解消すべく,会社の近くのスポーツクラブに行ってきました。

弊社は法人会員なので,社員はいつでも運動しに行くことができます。

まずはヨガのクラスに参加しました。

私は初めてのヨガだったのですが,先生が分かりやすく教えてくれるので安心です。

腹筋が足りずにプルプルしてしまう場面もありましたが,とても気持ち良くできました。これは毎週通いたくなってしまいます。

次は乗馬マシンに挑戦。思ったよりも動きが激しくて効果がありそうです。

ヨガと気持ちのいいトレーニングでリフレッシュして,大満足な夜になりました。

明日からの仕事も頑張れそうです!

大阪マーチャンダイズ・マートビルにて,栗岡誠司教授のセミナーを受けてきました。

6月16,17日の2日間,大阪マーチャンダイズ・マートビルにて,New Education Expoが開催されました。国内外の教育現場向けシステムや教材・教具,デジタル教科書の展示と,幅広いテーマのセミナー,ミニセミナーが開講されていました。

教材コンテンツのエリアでは,やはりICT教育に対応したタブレット教材の展示が多く,また,各社のデジタル教科書にも触れられる貴重な機会となりました。最近はデジタル教材のコンテンツ制作に携わることも増えたからか,気になる展示も多くあり,あっという間に時間が経ってしまいました。

さて,私は様々なセミナーの中から,神戸常盤大学の栗岡誠司教授のセミナーを受けてきました。

栗岡教授は「生涯学習として,化学を学ぶ面白さを伝えていきたい」と,近畿圏を中心に年齢を問わず様々な方に向けて,年間約100回ものサイエンスショーを行っているそうです。今回は,現場の先生向けに,粉砂糖を使った粉塵爆発の実験,融点の低い金属(ガリウム)を体温で溶かす実験,塩素酸カリウムとリンを混ぜて金槌で触れ爆発させる実験などを見せ,その方法をレクチャーするという形式でした。栗岡教授は,金属の融点,燃えやすい性質をもつ物質など,教科書の内容を実験で見せることで,化学現象が実際に起こることを実感し,生活と化学をリンクさせることができるとおっしゃっていました。教材を作る身としても非常に刺激的な時間となりました。

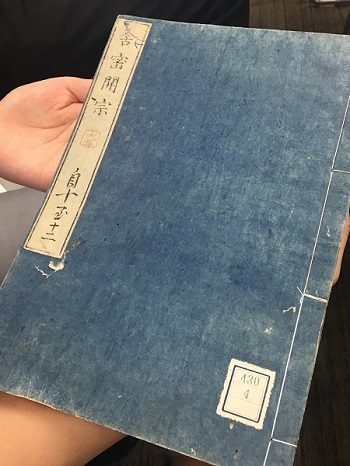

△写真は,セミナーで見せていただいた,日本で初めての化学体系書「舎密開宗」です。

普段私は,算数・数学の編集を担当しているのですが,栗岡教授のサイエンスショーのように,現行の教科書では算数・数学の知識を使い,「生活」の中で出てくる疑問を検証していく内容が多くあります。そして,次回の学習指導要領改訂では,さらにそういった思考力を重視していこうという方針が示されています。生活の中で発見した疑問を,教科書で勉強したことを使って検証していったり,リンクさせていったりすることは,これからもさらに重要になるのではないでしょうか。

私達は教材を作る立場にあり,現場で直接児童や生徒に何かを伝えることはほぼありませんが,教材の中だけに終わらない良いものを制作していきたいと思う今日この頃です。

(支社・編集N)